A flanc de montagne, enfoui parmi des arbres gigantesques, le lieu est empreint de mystère. Le petit temple bouddhique Koa Kannon est situé au-dessus de la station balnéaire d'Atami, au sud-ouest de Tokyo. Son nom évoque Kannon, la divinité de la miséricorde. La terrasse du pavillon, défendue par deux lions de pierre, s'ouvre sur la mer.

Le temple a été fondé en 1940 par le général Iwane Matsui, commandant des troupes nippones pendant la bataille de Nankin, en Chine, en 1937. Une bataille où des civils ont été massacrés et qui reste l'un des événements les plus controversés de l'histoire de l'expansionnisme nippon. Alors que la Chine fait état de centaines de milliers de victimes civiles, le Japon minimise l'"incident". Sur l'autel où brûle l'encens sont placées côte à côte deux plaquettes de bois doré identiques : l'une à la mémoire des soldats japonais et l'autre à celle de leurs homologues chinois. "La mort efface tout. Il n'y a plus d'ennemis dans l'au-delà", dit la femme bonze qui accueille les rares visiteurs.

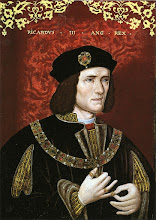

Elle est la fille d'amis du général exécuté en 1948, après sa condamnation à mort par le Tribunal international de Tokyo — le pendant de celui de Nuremberg pour les nazis. Une boîte de laque contient les noms des 23 000 soldats morts sous ses ordres. A côté, sont exposés son sabre et sa photographie, en uniforme. Un autre autel est dédié au juge indien Radhabinod Pal, qui siégea au Tribunal international de Tokyo mais se désolidarisa du verdict, estimant que ce procès avait été un déni de justice.

Koa Kannon est, avec le sanctuaire Yasukuni (Pays serein), à Tokyo, un de ces lieux de mémoire révélateurs des ambiguïtés de la conscience historique japonaise. A Koa Kannon, reposent les cendres de sept exécutés, rendues à leurs familles par l'occupant américain dans une urne commune. Une stèle aux "sept guerriers" est calligraphiée de la main de Shigeru Yoshida, le premier ministre signataire du traité de San Francisco (1951) par lequel le Japon recouvrait son indépendance. Non loin, un monument est dédié aux 1 068 Japonais exécutés pour crimes de guerre à travers l'Asie.

De culte shinto (animiste), Yasukuni, lui, honore plus généralement les morts pour la patrie. Parmi les noms des 2,4 millions de soldats, marins et infirmières inscrits sur les registres du sanctuaire, figurent toutefois, depuis 1978, ceux de quatorze criminels de guerre, dont le général Hideki Tojo, premier ministre, pendu avec six des autres condamnés.

Au caractère discret de Koa Kannon, Yasukuni oppose la solennité du monument national. Le portique qui marque traditionnellement l'entrée des sanctuaires shintoïstes prend ici une dimension triomphale. Une large allée bordée de lanternes de pierre, de cerisiers et de ginkgos mène à un pavillon de bois. Le toit orné de dorures repose sur douze piliers drapés d'une large tenture blanche frappée du chrysanthème à seize pétales de la maison impériale.

Derrière le pavillon principal, un autre, fermé, abrite les "registres des âmes" sur lesquels figurent les noms des samouraïs qui renversèrent le shogun en 1868 et des soldats tombés au champ d'honneur au cours des guerres qui suivirent. Longtemps, les "ennemis de la cour", c'est-à-dire les clans opposés aux réformateurs de Meiji, furent bannis de ce lieu des fidèles à l'empereur.

Derrière le pavillon principal, un autre, fermé, abrite les "registres des âmes" sur lesquels figurent les noms des samouraïs qui renversèrent le shogun en 1868 et des soldats tombés au champ d'honneur au cours des guerres qui suivirent. Longtemps, les "ennemis de la cour", c'est-à-dire les clans opposés aux réformateurs de Meiji, furent bannis de ce lieu des fidèles à l'empereur.

Tous les 15 août, la commémoration de la défaite rassemble à Yasukuni des vétérans en uniforme et guêtres blanches portant des drapeaux du Soleil-Levant et des "baroudeurs" en treillis de l'extrême droite, donnant à la cérémonie une atmosphère de "kermesse héroïque". Mais, plus que cette célébration, ce sont les visites des premiers ministres qui suscitent l'indignation de l'Asie et d'une partie des Japonais : par leur présence, fût-ce à titre privé, l'Etat semble honorer des hommes condamnés par un tribunal international — dont Tokyo a accepté le verdict par le traité de San Francisco — et absoudre ainsi le passé militariste.

Depuis 2001, l'actuel chef du gouvernement, Junichiro Koizumi, y a fait cinq pèlerinages, provoquant une grave détérioration des relations avec la Chine et la Corée. En suggérant récemment que l'empereur se rende un jour en personne au sanctuaire, son ministre des affaires étrangères, Taro Aso, vient encore de jeter de l'huile sur le feu. Le 15 août 1985, le premier ministre Yasuhiro Nakasone effectua une première visite à Yasukuni, qui provoqua un tel tollé en Chine qu'il dut par la suite y renoncer. C'est à titre privé et à des dates différentes que ses successeurs sont venus plus ou moins discrètement en pèlerinage, à la demande de l'Association des familles des défunts de la guerre (1,3 million de foyers). M. Koizumi accéda à ses fonctions en partie grâce au soutien de ce puissant lobby conservateur, en promettant de se rendre au sanctuaire.

En suggérant récemment que l'empereur se rende un jour en personne au sanctuaire, son ministre des affaires étrangères, Taro Aso, vient encore de jeter de l'huile sur le feu. Le 15 août 1985, le premier ministre Yasuhiro Nakasone effectua une première visite à Yasukuni, qui provoqua un tel tollé en Chine qu'il dut par la suite y renoncer. C'est à titre privé et à des dates différentes que ses successeurs sont venus plus ou moins discrètement en pèlerinage, à la demande de l'Association des familles des défunts de la guerre (1,3 million de foyers). M. Koizumi accéda à ses fonctions en partie grâce au soutien de ce puissant lobby conservateur, en promettant de se rendre au sanctuaire.

Yasukuni est au noeud des continuités souterraines entre l'avant et l'après-guerre dans lesquelles se mêlent considérations politiques et croyances religieuses. De l'ère Meiji à 1945, le culte shintoïste fut la religion d'Etat. Culte sécularisé et identifié à celui de la Nation sacralisée, il devint l'armature idéologique de l'ultranationalisme. Fondé en 1869, le sanctuaire fut un instrument de mobilisation nationale, cimentant les liens entre la population et l'empereur à travers la vénération des héros morts en son nom. "Nous nous retrouverons à Yasukuni !", lançaient les kamikazes partant pour leur dernière mission. A l'exception de nostalgiques, ce n'est pas le culte national que célèbrent la plupart des huit millions de fidèles qui font chaque année le pèlerinage à Yasukuni. Ils viennent prier pour le repos de l'âme de leurs morts. Dans les croyances populaires, les morts deviennent des esprits. Et, plus que toute autre, l'âme des défunts décédés tragiquement doit être apaisée pour atteindre à la paix dans l'au-delà. Une croyance qui explique la résistance des familles des victimes de la guerre à admettre que celle-ci fut une "agression" et que leurs parents sont, par conséquent, morts pour une cause injuste.

Les âmes des défunts sont-elles pour autant satisfaites d'être honorées avec celles des hommes qui les menèrent à la mort et, aujourd'hui, otages des vivants, de contribuer à nourrir le négationnisme ? Car Yasukuni n'est pas qu'un sanctuaire pour le repos des morts : il véhicule aussi un message politique.

Dans le parc, derrière les pavillons, on tombe ainsi sur un monument dédié à la police militaire, responsable de la répression menée contre les Japonais opposés au militarisme. Un musée de la guerre est en outre situé dans l'enceinte du sanctuaire. "Yushu-kan" (pavillon pour apprendre auprès des hommes de bien) est dédié aux "combats qui ont fait le Japon moderne". Rénové en 2003, il retrace l'émergence de la puissance militaire nippone et célèbre la bravoure des soldats.

A l'entrée est exposée la locomotive qui circulait sur la voie ferrée de la frontière de la Birmanie et du Siam : "La construction de cette voie ferrée fut d'une extrême difficulté", peut-on lire sur la notice explicative. Assurément : "voie ferrée de la mort", elle coûta la vie à 60 000 travailleurs javanais, birmans, malais et chinois et à 15 000 prisonniers de guerre. Il n'est fait aucune allusion au "coût" humain de cet épisode illustré par le film Le Pont de la rivière Kwaï. A côté, est exposé un chasseur Zero. On apprend que ces appareils, les plus performants de l'époque, furent utilisés à Chonqging, en Chine, en 1940. Ce qui n'est pas dit, c'est que les raids sur la ville firent 20 000 morts civils. Tout aussi elliptique est le traitement de l'"incident" de Nankin, en 1937.

Au fil d'une vingtaine de salles, avec, en musique de fond, des marches militaires, on voit le Japon en guerre, mais on ne saisit guère l'origine de celle-ci, sinon que le pays "n'avait pas d'autre choix pour défendre son indépendance"... De la guerre sino-japonaise (1894-1895) à celle avec la Russie (1904-1905), en passant par la "guerre de quinze ans" en Chine (1931-1945), l'ennemi est invisible. Comme les peuples asiatiques que le Japon "libérait".

Parmi les milliers de photographies des morts pour la patrie, figure celle du général Hideki Tojo, avec la mention "mort juridique" (c'est-à-dire exécuté). Selon l'Encyclopédie de Yasukuni, publiée par le sanctuaire, les criminels de guerre furent "cruellement exécutés sous l'accusation fallacieuse de crimes de guerre par un tribunal asservi aux forces occupantes". Dès 1953, des lois accordèrent aux familles des condamnés les mêmes avantages qu'à celles des morts pour le pays.

"Nous devons juger nos responsabilités par nous-mêmes, et il est regrettable que nous ne l'ayons pas fait", écrit Okinori Koya, ancien ministre des finances du cabinet Tojo, condamné à la prison à perpétuité par le tribunal de Tokyo, et qui retourna à la vie publique dix ans plus tard. "Sans examiner nos erreurs, nous ne pourrons jamais honorer sereinement la mémoire de nos morts", estime Yoshibumi Wakamiya, éditorialiste en chef du quotidien Asahi.

Plus que des excuses et des remords — exprimés à maintes reprises —, seule l'exploration, par les Japonais eux-mêmes, des responsabilités de leurs dirigeants libérerait Tokyo de l'hypothèque que fait peser ce passé mal assumé sur ses relations avec ses voisins. Mais c'est mettre en cause la responsabilité, morale au moins, de l'empereur Showa (Hirohito). C'est aussi souligner celle de l'occupant américain, qui exonéra l'empereur de toute faute et favorisa le retour au pouvoir de la droite afin de faire de l'Archipel un bastion de sa stratégie anticommuniste en Asie. Un héritage qui nourrit le négationnisme contemporain.

Le temple a été fondé en 1940 par le général Iwane Matsui, commandant des troupes nippones pendant la bataille de Nankin, en Chine, en 1937. Une bataille où des civils ont été massacrés et qui reste l'un des événements les plus controversés de l'histoire de l'expansionnisme nippon. Alors que la Chine fait état de centaines de milliers de victimes civiles, le Japon minimise l'"incident". Sur l'autel où brûle l'encens sont placées côte à côte deux plaquettes de bois doré identiques : l'une à la mémoire des soldats japonais et l'autre à celle de leurs homologues chinois. "La mort efface tout. Il n'y a plus d'ennemis dans l'au-delà", dit la femme bonze qui accueille les rares visiteurs.

Elle est la fille d'amis du général exécuté en 1948, après sa condamnation à mort par le Tribunal international de Tokyo — le pendant de celui de Nuremberg pour les nazis. Une boîte de laque contient les noms des 23 000 soldats morts sous ses ordres. A côté, sont exposés son sabre et sa photographie, en uniforme. Un autre autel est dédié au juge indien Radhabinod Pal, qui siégea au Tribunal international de Tokyo mais se désolidarisa du verdict, estimant que ce procès avait été un déni de justice.

Koa Kannon est, avec le sanctuaire Yasukuni (Pays serein), à Tokyo, un de ces lieux de mémoire révélateurs des ambiguïtés de la conscience historique japonaise. A Koa Kannon, reposent les cendres de sept exécutés, rendues à leurs familles par l'occupant américain dans une urne commune. Une stèle aux "sept guerriers" est calligraphiée de la main de Shigeru Yoshida, le premier ministre signataire du traité de San Francisco (1951) par lequel le Japon recouvrait son indépendance. Non loin, un monument est dédié aux 1 068 Japonais exécutés pour crimes de guerre à travers l'Asie.

De culte shinto (animiste), Yasukuni, lui, honore plus généralement les morts pour la patrie. Parmi les noms des 2,4 millions de soldats, marins et infirmières inscrits sur les registres du sanctuaire, figurent toutefois, depuis 1978, ceux de quatorze criminels de guerre, dont le général Hideki Tojo, premier ministre, pendu avec six des autres condamnés.

Au caractère discret de Koa Kannon, Yasukuni oppose la solennité du monument national. Le portique qui marque traditionnellement l'entrée des sanctuaires shintoïstes prend ici une dimension triomphale. Une large allée bordée de lanternes de pierre, de cerisiers et de ginkgos mène à un pavillon de bois. Le toit orné de dorures repose sur douze piliers drapés d'une large tenture blanche frappée du chrysanthème à seize pétales de la maison impériale.

Derrière le pavillon principal, un autre, fermé, abrite les "registres des âmes" sur lesquels figurent les noms des samouraïs qui renversèrent le shogun en 1868 et des soldats tombés au champ d'honneur au cours des guerres qui suivirent. Longtemps, les "ennemis de la cour", c'est-à-dire les clans opposés aux réformateurs de Meiji, furent bannis de ce lieu des fidèles à l'empereur.

Derrière le pavillon principal, un autre, fermé, abrite les "registres des âmes" sur lesquels figurent les noms des samouraïs qui renversèrent le shogun en 1868 et des soldats tombés au champ d'honneur au cours des guerres qui suivirent. Longtemps, les "ennemis de la cour", c'est-à-dire les clans opposés aux réformateurs de Meiji, furent bannis de ce lieu des fidèles à l'empereur.Tous les 15 août, la commémoration de la défaite rassemble à Yasukuni des vétérans en uniforme et guêtres blanches portant des drapeaux du Soleil-Levant et des "baroudeurs" en treillis de l'extrême droite, donnant à la cérémonie une atmosphère de "kermesse héroïque". Mais, plus que cette célébration, ce sont les visites des premiers ministres qui suscitent l'indignation de l'Asie et d'une partie des Japonais : par leur présence, fût-ce à titre privé, l'Etat semble honorer des hommes condamnés par un tribunal international — dont Tokyo a accepté le verdict par le traité de San Francisco — et absoudre ainsi le passé militariste.

Depuis 2001, l'actuel chef du gouvernement, Junichiro Koizumi, y a fait cinq pèlerinages, provoquant une grave détérioration des relations avec la Chine et la Corée.

En suggérant récemment que l'empereur se rende un jour en personne au sanctuaire, son ministre des affaires étrangères, Taro Aso, vient encore de jeter de l'huile sur le feu. Le 15 août 1985, le premier ministre Yasuhiro Nakasone effectua une première visite à Yasukuni, qui provoqua un tel tollé en Chine qu'il dut par la suite y renoncer. C'est à titre privé et à des dates différentes que ses successeurs sont venus plus ou moins discrètement en pèlerinage, à la demande de l'Association des familles des défunts de la guerre (1,3 million de foyers). M. Koizumi accéda à ses fonctions en partie grâce au soutien de ce puissant lobby conservateur, en promettant de se rendre au sanctuaire.

En suggérant récemment que l'empereur se rende un jour en personne au sanctuaire, son ministre des affaires étrangères, Taro Aso, vient encore de jeter de l'huile sur le feu. Le 15 août 1985, le premier ministre Yasuhiro Nakasone effectua une première visite à Yasukuni, qui provoqua un tel tollé en Chine qu'il dut par la suite y renoncer. C'est à titre privé et à des dates différentes que ses successeurs sont venus plus ou moins discrètement en pèlerinage, à la demande de l'Association des familles des défunts de la guerre (1,3 million de foyers). M. Koizumi accéda à ses fonctions en partie grâce au soutien de ce puissant lobby conservateur, en promettant de se rendre au sanctuaire.Yasukuni est au noeud des continuités souterraines entre l'avant et l'après-guerre dans lesquelles se mêlent considérations politiques et croyances religieuses. De l'ère Meiji à 1945, le culte shintoïste fut la religion d'Etat. Culte sécularisé et identifié à celui de la Nation sacralisée, il devint l'armature idéologique de l'ultranationalisme. Fondé en 1869, le sanctuaire fut un instrument de mobilisation nationale, cimentant les liens entre la population et l'empereur à travers la vénération des héros morts en son nom. "Nous nous retrouverons à Yasukuni !", lançaient les kamikazes partant pour leur dernière mission. A l'exception de nostalgiques, ce n'est pas le culte national que célèbrent la plupart des huit millions de fidèles qui font chaque année le pèlerinage à Yasukuni. Ils viennent prier pour le repos de l'âme de leurs morts. Dans les croyances populaires, les morts deviennent des esprits. Et, plus que toute autre, l'âme des défunts décédés tragiquement doit être apaisée pour atteindre à la paix dans l'au-delà. Une croyance qui explique la résistance des familles des victimes de la guerre à admettre que celle-ci fut une "agression" et que leurs parents sont, par conséquent, morts pour une cause injuste.

Les âmes des défunts sont-elles pour autant satisfaites d'être honorées avec celles des hommes qui les menèrent à la mort et, aujourd'hui, otages des vivants, de contribuer à nourrir le négationnisme ? Car Yasukuni n'est pas qu'un sanctuaire pour le repos des morts : il véhicule aussi un message politique.

Dans le parc, derrière les pavillons, on tombe ainsi sur un monument dédié à la police militaire, responsable de la répression menée contre les Japonais opposés au militarisme. Un musée de la guerre est en outre situé dans l'enceinte du sanctuaire. "Yushu-kan" (pavillon pour apprendre auprès des hommes de bien) est dédié aux "combats qui ont fait le Japon moderne". Rénové en 2003, il retrace l'émergence de la puissance militaire nippone et célèbre la bravoure des soldats.

A l'entrée est exposée la locomotive qui circulait sur la voie ferrée de la frontière de la Birmanie et du Siam : "La construction de cette voie ferrée fut d'une extrême difficulté", peut-on lire sur la notice explicative. Assurément : "voie ferrée de la mort", elle coûta la vie à 60 000 travailleurs javanais, birmans, malais et chinois et à 15 000 prisonniers de guerre. Il n'est fait aucune allusion au "coût" humain de cet épisode illustré par le film Le Pont de la rivière Kwaï. A côté, est exposé un chasseur Zero. On apprend que ces appareils, les plus performants de l'époque, furent utilisés à Chonqging, en Chine, en 1940. Ce qui n'est pas dit, c'est que les raids sur la ville firent 20 000 morts civils. Tout aussi elliptique est le traitement de l'"incident" de Nankin, en 1937.

Au fil d'une vingtaine de salles, avec, en musique de fond, des marches militaires, on voit le Japon en guerre, mais on ne saisit guère l'origine de celle-ci, sinon que le pays "n'avait pas d'autre choix pour défendre son indépendance"... De la guerre sino-japonaise (1894-1895) à celle avec la Russie (1904-1905), en passant par la "guerre de quinze ans" en Chine (1931-1945), l'ennemi est invisible. Comme les peuples asiatiques que le Japon "libérait".

Parmi les milliers de photographies des morts pour la patrie, figure celle du général Hideki Tojo, avec la mention "mort juridique" (c'est-à-dire exécuté). Selon l'Encyclopédie de Yasukuni, publiée par le sanctuaire, les criminels de guerre furent "cruellement exécutés sous l'accusation fallacieuse de crimes de guerre par un tribunal asservi aux forces occupantes". Dès 1953, des lois accordèrent aux familles des condamnés les mêmes avantages qu'à celles des morts pour le pays.

"Nous devons juger nos responsabilités par nous-mêmes, et il est regrettable que nous ne l'ayons pas fait", écrit Okinori Koya, ancien ministre des finances du cabinet Tojo, condamné à la prison à perpétuité par le tribunal de Tokyo, et qui retourna à la vie publique dix ans plus tard. "Sans examiner nos erreurs, nous ne pourrons jamais honorer sereinement la mémoire de nos morts", estime Yoshibumi Wakamiya, éditorialiste en chef du quotidien Asahi.

Plus que des excuses et des remords — exprimés à maintes reprises —, seule l'exploration, par les Japonais eux-mêmes, des responsabilités de leurs dirigeants libérerait Tokyo de l'hypothèque que fait peser ce passé mal assumé sur ses relations avec ses voisins. Mais c'est mettre en cause la responsabilité, morale au moins, de l'empereur Showa (Hirohito). C'est aussi souligner celle de l'occupant américain, qui exonéra l'empereur de toute faute et favorisa le retour au pouvoir de la droite afin de faire de l'Archipel un bastion de sa stratégie anticommuniste en Asie. Un héritage qui nourrit le négationnisme contemporain.

Philippe Pons

Le Monde

Article paru dans l'édition du 10.02.06

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire